近赤外線と暑さの関係

近赤外線とは何か

近赤外線は、電磁波の中でも可視光のすぐ外側に位置し、波長が約700ナノメートル(nm)から2500ナノメートルの範囲にあります。この波長域の光は、人間の目ですでは見ることができませんが、そのエネルギーは熱として感じられるため、我々の日常生活や自然環境に深く関わっています。近赤外線は、昼間の太陽光の一部として自然に放射され、地球の気候や生態系を維持する上で重要な役割を果たしています。これまでにさまざまな科学研究や応用例が明らかになっており、特に防暑や人間の体温調節、エネルギー効率の向上に役立つ技術として注目されています。具体的には、近赤外線を遮断または反射する素材を用いた窓ガラスフィルムや遮熱塗料が、夏の暑さ対策やエアコンの効率改善に効果的です。

近赤外線の基本特性

近赤外線の最大の特徴は、そのエネルギーと熱伝導性にあります。波長が短い紫外線や可視光に比べ、長い波長を持つため、物質に吸収されにくく、遠くまで伝わる性質があります。それにより、太陽から放射される近赤外線は、大気を通過して地表に到達し、そのエネルギーの一部は地面や建物を暖めるために利用されます。また、近赤外線は、材料の温度や組成を非破壊で測定できるため、医療や産業分野でも広く使われています。例えば、赤外線カメラは夜間監視や熱分布の解析に役立ち、気象学では土壌や海面の温度計測にも使用されます。さらに、近赤外線は波長の特性上、透過性が高いため、一部の通信や測定技術においても重要です。ただし、遮断や反射の効果を持つ素材を用いることで、建築物の冷房効率やエネルギー消費を抑えることが可能となっています。

近赤外線の発生源と自然環境における役割

最も主要な近赤外線の発生源は太陽です。太陽から放射される電磁波の中で、可視光とともに多くの近赤外線が地球に届いています。これにより、地表や大気、海洋は受けたエネルギーを吸収し、温度調節や気候循環を支えています。また、紫外線と比較すると、近赤外線は大気中の分子による散乱が少なく、地表や海面へ深く到達できることから、地球規模のエネルギーバランスや生態系維持に不可欠な要素です。自然環境においては、動植物の生存や繁殖活動にも関与しています。例として、植物は赤外線を吸収しやすいため、日中の暖房や光合成の補助に役立ちます。また、動物の中には、赤外線を感知できる種類も存在し、獲物の発見や捕食活動に利用しています。こうした自然界における役割は、地球の気候や生態系のバランスを保つ上で非常に重要であり、近赤外線の動態を理解することは、環境保護や気候変動対策にもつながっています。

近赤外線と暑さの関係性

近赤外線は、私たちの身の回りに広く存在し、さまざまな役割を果たしています。特に、その熱エネルギーへの変換能力と気温への影響は、夏の暑さ対策や建築の遮熱設計において重要なポイントとなっています。近赤外線は、他の波長の電磁波と比較して、物体の表面に吸収されやすく、その熱エネルギーに変わる性質を持っています。これにより、地球の気温や私たちの生活環境に大きな影響を及ぼす要因の一つとなっています。

近赤外線がもたらす熱エネルギー

近赤外線は、主に太陽から放射される波長域であり、約700nmから2500nmの範囲にあります。この光線は、そのエネルギーの約半分以上を占めており、私たちの肌や建物の表面に直接当たると、そのエネルギーは熱に変換されます。たとえば、太陽光を浴びたアスファルトやコンクリートは、紫外線や可視光線だけでなく、特に近赤外線を吸収し、暖かくなります。これが地表の温度上昇に直結し、都市のヒートアイランド現象の一因ともなっています。また、近赤外線は金属やガラスなどの素材によっても吸収率や反射率が異なり、適切な素材選びや対策によって熱の侵入や蓄積を抑えることが可能です。特に、近赤外線を遮断・反射する特殊なコーティングや素材は、室内の温度上昇を防ぎ、省エネや快適性向上に有効です。

近赤外線の影響による気温への影響

地球規模や地域の気温において、近赤外線の影響は無視できません。太陽からの近赤外線は、地球の大気層や海洋、地表に吸収され、その熱エネルギーを増加させます。特に都市部では、アスファルトやコンクリートなどの吸収性の高い素材が多いため、一時的な気温上昇が顕著です。この現象は、都市の気温を周囲の自然環境よりも高くする都市ヒートアイランド現象として知られ、その背景には、近赤外線の吸収と放熱の関係性があります。日中に蓄えられた熱は、夜間になっても放出されにくく、気温の低下を抑制します。つまり、近赤外線の影響を抑えることは、気温の上昇や異常気象の緩和に寄与する可能性があります。これに対し、遮熱フィルムを貼ることで、近赤外線の吸収を大幅に減らし、室内外の温度差を抑制し、快適な生活環境を促進できます。

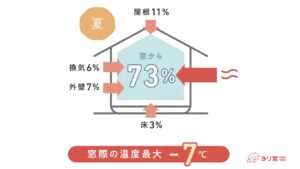

生活環境における近赤外線の作用例

日常生活の様々な場面でも、近赤外線の熱作用は感じられます。例としては、窓ガラスを通じて室内に侵入する太陽光の中の近赤外線による室温の上昇があります。特に、南向きの窓や大きなガラス面を持つ建物では、外気温が高くなるほど、室内温度も上昇しやすくなります。これは、近赤外線の透過性が高いためです。そのため、多くの家庭や企業では、遮熱フィルムを採用し、近赤外線を遮断する対策を強化しています。さらに、車のフロントガラスのシェードも、近赤外線の侵入を防ぐための工夫の一つです。また、屋外では、植物を利用した日陰や、遮熱塗料を塗った屋根の効果も、近赤外線の吸収を抑えて気温上昇を防ぐ具体例となっています。こうした日常の工夫や素材選びは、暑さ対策だけでなく、エネルギー効率の向上や健康的な生活環境づくりにもつながる重要なポイントです。近赤外線の性質とそれに対する対策を理解することは、今後の快適な住環境づくりにおいて不可欠です。

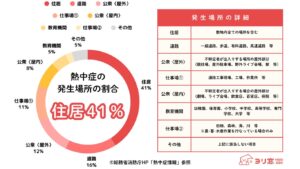

近赤外線対策と暑さ緩和の方法

近赤外線は、私たちの日常生活において暑さの主な原因の一つです。特に夏季や直射日光の下では、強い近赤外線エネルギーが建物や衣服、車両の表面を温め、室内の温度上昇を促します。したがって、効果的な暑さ緩和のためには、近赤外線を適切に遮断または反射する技術や素材を導入することが重要です。これらの対策は、エネルギー効率の向上や快適な生活環境維持に寄与し、熱中症予防にも直結します。近年の研究や技術革新により、さまざまな遮断・反射素材が開発されており、また従来の遮光だけでは不十分だった多角的な工夫も進められています。

近赤外線を遮断・反射する素材と技術

近赤外線(NIR)は、波長が約700nm〜2500nmの赤外線の一部であり、肉眼では見えませんが、強い熱エネルギーをもたらします。これに対処するためには、近赤外線を選択的に遮断または反射する素材が用いられます。例えば、窓ガラスフィルムは、従来のガラスに比べて高い遮断性能を示します。これらのフィルムは、特殊な金属層やナノ材料を使用して、近赤外線を反射しつつ可視光は通すため、外観を損なわずに断熱効果を高められます。実際に、遮熱フィルムを貼ることで、室内の温度上昇を50%以上抑える実証例も存在します。また、建築素材では、遮熱ペイントや高反射コーティングされた屋根材も広く用いられ、屋上や外壁からの熱吸収を抑制します。

今後の研究と対策の展望

近赤外線対策における今後の研究は、より高性能な素材の開発とともに、コスト効率や施工の容易さの向上に重点が置かれています。ナノテクノロジーや新素材の導入により、従来のフィルムやコーティングよりも葉面反射率や紫外線・赤外線反射性を高める研究が進行中です。これにより、建築分野だけでなく、自動車や衣服などの分野でも、より効果的な暑さ緩和が期待されています。また、AIやビッグデータを活用し、地域気候や建物の特性に応じた最適な遮断・反射技術を提案するシステムも開発されています。さらに、自然素材や再生素材を利用した環境負荷の少ない対策も注目されています。今後の展望としては、スマートウィンドウや自動調節式の遮光システムが普及し、季節や天候に応じて最適な光と熱のコントロールを実現する可能性があります。しかし、これらの技術や素材の普及には、理解と設計の面での啓発、そして施工コストの問題があります。社会全体が環境負荷低減と快適性の両立を目指す中で、一般家庭や企業が導入しやすい低コストで高性能なソリューションの開発と、適切な普及活動が必要です。最後に、個々の努力とともに、規制や標準化の推進も重要となります。近赤外線を中心とした暑さ対策の未来は、多角的な研究と実践の積み重ねにより、より持続可能で快適な社会の実現に寄与していくでしょう。

前の記事へ

« 窓の飛散防止フィルムはなぜ必要?安全対策のポイント次の記事へ

ジェルネイルが硬化する紫外線波長域は? »