窓の飛散防止フィルムはなぜ必要?安全対策のポイント

窓の飛散防止フィルムの必要性

窓ガラスは私たちの日常生活の中で重要な役割を果たしていますが、その一方で事故や災害時に危険な存在にもなり得ます。特に、強風や地震、衝突によるガラスの破損は、家庭やビル、公共施設において重大な事故につながる可能性があります。これらの危険を軽減し、安全な環境を維持するための対策の一つとして、窓の飛散防止フィルムが導入されています。

近年の調査によると、ガラスの飛散事故は予期せぬ瞬間に起こり、ケガや死亡事故を引き起こしています。特に、地震の多発地域では、耐震性の向上と同時にガラス飛散防止の必要性が高まっており、自治体や建築基準法でも推奨または義務化されているケースもあります。飛散防止フィルムは、単にガラスの破損を防ぐだけでなく、破片の飛散を抑え、二次災害を防ぐ効果もあります。

窓ガラスの飛散事故のリスク

窓ガラスの飛散事故は、予期せぬ事態によって発生します。例えば、強風で飛来物がビルや住宅の窓ガラスに激しく当たると、ガラスが破損し、破片が飛び散ります。子供や高齢者がいる家庭では、ガラス片によるケガのリスクが非常に高まります。また、地震時には、揺れによってガラスがひび割れ、最終的に破裂して破片が散乱します。傷ついたガラスの破片は鋭利であり、身体を切るだけでなく、目や喉といった重要な器官に対しても危険です。

窓ガラスの飛散事故は全国的に見ても年数百件発生しており、その多くが家庭やオフィスビル、公共施設で起きています。特に新築やリフォームの際に適切な飛散防止対策を施さなかった場合、そのリスクは格段に高まることになります。これらの事故を未然に防ぐためには、早期の対策と安全意識の向上が不可欠です。

住宅やビルの安全性向上

住宅やビルにおいても、ガラスの飛散防止は安全面の重要な要素です。特に、都市部や高層ビルでは、ガラスの破損が大きな事故につながる可能性があります。飛散防止フィルムを貼ることで、万が一の破損時でも破片の飛散を最小限に抑えることができ、住居やビルの安全性を大きく向上させることが可能です。

また、近年の建築基準法改正や自治体の指導により、特定の場所や用途においてはガラスの飛散防止が義務化されています。例えば、学校や幼稚園、公共施設などでは、子供や高齢者の安全確保のために、飛散防止フィルムの貼付が推奨または義務づけられています。これにより、安心して暮らせる社会の実現に少しでも寄与できるとともに、建築設計やリフォームの重要なポイントとなっています。

飛散防止フィルムは、一般的に紫外線カット効果も備わっており、そこにプラスαで遮熱効果や目隠し効果のあるもの・デザイン性・空き巣対策(防犯フィルム)を追加していくイメージとなり、快適な居住環境の維持にもつながります。これらの多機能性を備えたフィルムの導入は、ただの安全装置にとどまらず、長期的なコスト削減や居住空間の質の向上にも寄与します。だからこそ、窓の安全対策として飛散防止フィルムの需要はますます高まっています。

飛散防止フィルムの安全対策ポイント

飛散防止フィルムは、窓ガラスの破損時にガラスの飛散を防ぎ、居住者や通行人の安全を守るための重要な安全策です。特に地震や衝突事故、落下などの突発的な衝撃に備える必要があります。この飛散防止フィルムの導入により、事故の被害を最小限に抑えることができ、建物の安全性を高める役割を果たします。

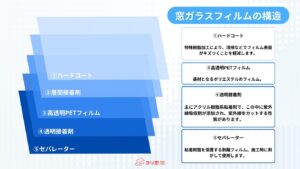

構造と機能の特徴

飛散防止フィルムは、一般的にPET(ポリエステル)などの高強度素材で作られています。これらの素材は、透明性を保ちながらも、衝撃に対して十分な耐性を備えています。フィルムは、多層構造になっていることが多く、外からの衝撃や振動を吸収し、ガラス片の飛散を最小限に抑える効果があります。特に、特殊なポリマーコーティングや粘着層といった工夫により、ガラスにしっかり密着し、長期間粘り強く機能します。さらに、紫外線カット効果を備えた製品もあり、室内の家具やカーテンの色褪せや傷みを防ぐとともに、居住環境の保護にも役立ちます。

正しい貼り方と施工のポイント

飛散防止フィルムの効果を最大限に引き出すには、正しい貼り方と施工が重要です。まず、施工前の表面の清掃が不可欠です。窓ガラスの油脂やほこり、汚れを完全に除去し、貼ります。特に、エア抜きの作業は重要で、専用のヘラやスクイージーを用いて、気泡やしわをしっかり追い出すことが求められます。正しく圧着できていないと飛散防止の効果もいざという時に発揮されません。

経験や専門知識が必要なため、プロに依頼することを推奨します。特に、窓ガラスのサイズ、特殊なガラスには、専門的な技術が必要になる場合があります。施工ミスを防ぎ、長期的な効果を得るためには、専門の業者に依頼し、適切な施工環境を整えることがベストです。丁寧な施工を行うことで、反りや浮き、気泡の発生といった問題を最小限にでき、フィルムの耐久性と効果を確保できます。

製品選びのポイントと注意点

飛散防止フィルムを選ぶ際のポイントは、安全性だけでなく、耐候性や透明度、施工性、コスト面も考慮する必要があります。まず、安全基準や規格に適合しているか確認しましょう。特に、自治体によっては、防災義務化や推奨品のリストがある場合もありますので、地域の条例も事前に調査しておきます。

次に、フィルムの性能や特徴を比較します。耐紫外線や耐候性、耐熱性の有無、紫外線カット率や飛散防止の効果を確認し、自分の環境や用途に合った製品を選ぶことが大切です。透明度が高く、視界を遮らないタイプや、防火性能のあるものも選択肢に入れましょう。ただし、コストだけで選ぶと耐久性や性能に不満が出ることもあるため、バランス良く比較検討してください。

一方、注意点としては、安価な輸入品や品質保証のない製品を避けることです。安すぎる製品は素材の劣化や粘着力不足により、すぐに剥がれたり効果が低下したりするリスクがあります。また、施工前に必ずメーカーや販売店から技術資料や施工指導を受け取ることも重要です。

さらに、長期にわたり安心して使用するためには、定期的な点検とメンテナンスも必要です。傷や汚れが付着した場合は、適切な方法で清掃を行い、表面の劣化や剥がれがないかを確認しましょう。安全性向上とコストパフォーマンスの両面から最適な製品を選定し、正しい施工とメンテナンスを行うことが、飛散防止フィルムの長期的な効果を得るための基本です。

窓の飛散防止フィルムの効果的な使い方

窓の飛散防止フィルムは、日常生活のさまざまな場面で高い効果を発揮します。特に、震災や自然災害、または不意の衝突によるガラス破損時にガラスの破片が飛散するのを防ぐ役割を果たします。これにより、ケガや二次災害を未然に防ぎ、家族や社員の安全を確保することができます。さらに、省エネ効果や紫外線カットなどの付加的な機能を持った製品もあり、多機能性を備えたフィルムの選択も重要です。効果的に使うためには、貼り付ける場所や状況に適した製品の選定と、適正な貼り付け方法が必要です。

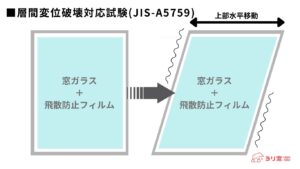

地震時に生じる窓枠のゆがみを想定した試験で、窓ガラスの飛散防止率が95%以上。

近年では特にこちらの試験を重要視しています。

生活場面での活用例

窓の飛散防止フィルムは、家庭だけでなく、オフィスや公共施設でも広く活用されています。家庭では、子どもや高齢者のいる住居で特に有効です。例えば、窓ガラスのあるリビングや子ども部屋に貼ることで、子どもが遊んでいる最中にガラスに衝突したり、ボールなどを投げて窓ガラスが割れてしまっても、破片の飛散を軽減します。特に、ベランダ窓やペアガラスにも適しており、外的衝撃から守るだけでなく、紫外線カット効果やミラータイプのフィルムであれば目隠しの効果を得ることも可能です。オフィスや店舗では、お客様の席の窓ガラスに貼ることで、突然の地震や不注意による破損時のリスクを低減でき、従業員や顧客の安全を守ることができます。また、事務所などでは防犯フィルムを貼ることで空き巣対策としても効果的です。窓ガラスの視線を遮るタイプもあり、外からの・室内環境のプライバシー保護にも貢献します。自治体によっては、防災や安全確保の義務化が進み、公共の場や高層ビルの窓に対しても設置が推奨または義務付けられるケースが増えています。

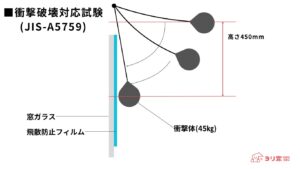

一般的な6歳以下の幼児が、歩行・走行からガラスに衝突した場合に、貫通しないと認められるレベルです。★(50μmの場合)

★50μm(飛散防止フィルム)・100μm(強飛散防止フィルム/防災フィルム)・200μm(準防犯フィルム)・350μm以上は防犯フィルムと呼ばれ、厚みが増すごとに耐貫通性能が上がります。

メンテナンスと長持ちさせるコツ

飛散防止フィルムの効果を長持ちさせるためには、適切なメンテナンスと取り扱いのコツを知ることが重要です。

フィルム面に汚れが付着したままになると、フィルムの劣化が速まります。

また、汚れによりフィルムの反射率などの性能が低下します。

■清掃時のご注意点

・ガラスの清掃はフィルム施工後、1週間以降に行ってください。

・ゴムスキージーや濡れた柔らかい布で、軽く一定方向に拭いてください。(から拭き厳禁)こびりついた汚れが付着している場合は、たっぷりの水を含んだ柔らかい布やスポンジで洗い流してから清掃してください。(無理にこするとフィルムを傷つけます)

・汚れがひどい場合、中性洗剤を使用してください。ガラスクリーナーは使用しないでください。

※アンモニア系、塩素系、強酸系、強アルカリ性などの洗剤は絶対に使用しないでください。

・ブラシ、研磨剤、研磨剤入りスポンジ等はフィルム面を傷つけますので使用しないでください。

・フィルム表面に粘着テープ等を貼らないでください。剥がれの原因になります。

・フィルム表面を鋭利なもの(ボールペン、はさみ等)や硬いものでこすらないでください。

・貼り付けてあるフィルムは剝がさないでください。一度剥がすと接着しなくなります。

・マジック等で書いたりしないでください。

また、長持ちさせるためには、貼り付け後の注意点を守ることがポイントです。適切なメンテナンスを行うことで、フィルムの効果が長期間持続し、安全性も高まります。なお、劣化や損傷が見られる場合は、迷わず新しいフィルムに貼り替えることをおすすめします。

前の記事へ

« 窓ガラスを守る!打ち破り対策次の記事へ

近赤外線と暑さの関係 »