空き巣・居空き・忍び込みの侵入経路の対策と基本の防犯対策

侵入経路の理解と対策

家庭の安全を守るためには、侵入者の動向とその侵入方法について理解を深めることが重要です。犯罪の手口は年々巧妙さを増しており、そのためには特定の侵入経路を把握し、効果的な対策を講じる必要があります。侵入経路を理解することで、どの部分が狙われやすいのか見極めやすくなり、被害を未然に防ぐことに繋がります。

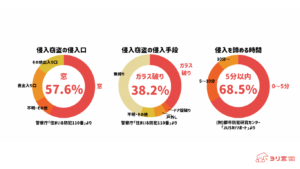

・侵入窃盗の手口としてもっとも多いのは、空き巣で全体の64.1%を占めています。

空き巣の一般的な侵入経路

空き巣は、住宅の構造や状況を見ながら最も侵入しやすいルートを選びます。最も狙われやすい侵入経路は、玄関扉と窓です。特に、鍵のかかっていないまたは簡単に侵入できる窓は絶好のターゲットとなります。近年、破壊行為を伴う侵入も増加しており、窓ガラスやドアの鍵を破る例も見られます。窓の場合、1階のリビングや台所の窓は特に狙われやすく、ガラスを割ったり、格子を破壊して侵入するケースも多くみられます。さらに、庭側のフェンスや植木に隠れて侵入を図るケースもあります。盗難目的の空き巣は、事前に下調べを行い、最も容易に侵入できるルートを選びます。そのため、防犯上の弱点を見つけて修正することが重要です。

居空きや忍び込みの一般的な侵入経路

一方、居空きや忍び込みの侵入経路は、一般的な空き巣と比べて少し異なります。居空きは、住人が在宅の時間帯に、こっそりと侵入する手口です。彼らは家の外観や鍵の状態を観察し、隙を見て静かに入り込みます。侵入者と鉢合わせにならないようにしっかりと施錠をしましょう。

忍び込みも同様に、施錠の甘さや死角になりやすい場所を狙い、就寝中にこっそりと忍び込みます。代表的な侵入経路としては、窓のほか、裏口や勝手口の扉からの侵入もあります。これらの侵入経路に対しては、地域の巡回や警備の目が届きづらいため、防犯フィルムやしっかりと施錠することなど対策を充実させることが求められます。

侵入を防ぐための基本的な対策方法

侵入経路を理解した上で、家庭で実施できる基本的な対策を知ることは、犯罪抑止に欠かせません。まず、最も基本的な対策は、窓の対策やドアの施錠を確実に行うことです。多くの侵入は、施錠忘れによって起こります。次に、防犯ガラス・防犯フィルムや補助錠を取り付けることも効果的です。防犯フィルムは破壊を難しくし、外からの侵入を困難にします。ドアには補助錠や枠の補強を施すとともに、死角になる場所に監視カメラやセンサーライトを設置することも有効です。植栽の高すぎるフェンスや密集した植木は、逆に侵入者の隠れ場所となるため、適度な高さに整えることも重要です。最後に、地域の防犯活動やご近所との連携も、犯罪抑止に大きな効果があります。盗難や怪しい人物を見かけた際には、すぐに通報や声掛けを行い、地域ぐるみの防犯体制を築くことが、安全な暮らしにつながります。

【空き巣・強盗・住居侵入犯罪の侵入手口は以下の通りです。】

1・無施錠

2・ガラス破り

3・施錠開け

ガラス破りでの侵入対策には防犯フィルムが効果的です。

侵入経路別の防犯対策

住宅侵入のパターンは多岐にわたり、それぞれに適した対策を講じることが重要です。侵入者は、最も簡単に侵入できる場所を狙う傾向があり、そのため、侵入経路ごとに対策を立てることで、犯罪のリスクを大幅に減らすことができます。

窓やドアの防犯強化

窓やドアは侵入者が最も狙う場所であり、適切な防犯対策が欠かせません。窓に関しては、防犯フィルムの貼付や破壊されにくいガラスの設置が効果的です。防犯フィルムは、ガラス破壊を遅らせ、侵入するまでの時間を延長させるため、侵入者にとって人の目につくリスクを高める役割を果たします。また、防犯ガラスや強化ガラスへの交換も推奨されます。ドアの防犯性を高めるには、堅牢な材質のドアや、二重ロック、指紋認証や電子キーシステムの導入が有効です。特に、既存のドアに追加できる補助錠や補助ロックも簡単に取り付けられるため、手軽に防犯強化が可能です。さらに、ドア枠の補強や、ドアの施錠状態を常に確認する習慣も大切です。これらの対策により、侵入のハードルを高め、空き巣や居空き犯の侵入を未然に防ぐことができます。

侵入しやすい場所の対策と警戒

侵入者は、見通しの悪い場所や隠れやすい場所をターゲットにします。例えば、塀の隙間、庭木、高いフェンス、高い塀、などが狙われやすい場所です。これらの場所は、視界を遮る植物や不要な物を撤去し、防犯用の照明や監視カメラを設置することで、侵入を防ぎやすくなります。特に、高すぎるフェンスや厚い植木は、侵入者にとっても侵入しやすい環境を作り出してしまいます。攻撃しやすくなるため、適度な高さで管理されたフェンスや剪定された庭木が望ましいです。また、人通りや見晴らしの良い場所は、防犯抑止力となります。さらに、侵入の可能性が高い場所には、目立つ警告サインを掲示し、犯罪抑止効果を高めることも効果的です。日頃からの巡回や点検を行い、異常を早期に発見できる体制を整えることも重要です。地域の防犯ネットワークに参加し、情報共有を行うことで、「侵入されやすい場所」の情報を広く持ち、早めの対応を心がけましょう。

セキュリティ機器の導入と活用

セキュリティ機器も、防犯対策として取り入れて、いきましょう。監視カメラは、映像記録による証拠収集の役割を果たします。高解像度のカメラや録画機能付きのシステムを導入すれば、遠隔地からスマートフォンで確認できるため、外出中でも安心です。次に、防犯アラームやセンサーライトの設置も重要です。人感センサー付きの照明は、不審者の侵入を未然に防ぐだけでなく、夜間の安心感を高めます。また、窓やドアに設置する侵入検知センサーは、扉や窓の開閉を自動的に感知し、異常を即座に通知します。これらの機器は、活用次第で侵入時間を延長させ、防犯効果を最大化します。ただし、導入コストやメンテナンス、操作の手軽さを考慮し、自分の生活スタイルに合ったシステムを選びましょう。さらに、セキュリティ機器は、設置だけでなく、定期的な点検と使用方法の理解も必要です。目視点検や、アプリを用いた遠隔操作の習慣化も、防犯意識を高めるためにおすすめです。

家の周囲と日常の防犯意識

家の安全を守るためには、家の周囲の環境と日常の防犯意識を高めることが不可欠です。犯罪者はしばしば家の隙をついて侵入を図ります。例えば、フェンスや植木が高すぎると隠れる場所になり、空き巣犯にとっては逆に侵入しやすい環境になります。したがって、家の外観や周辺の状況を常に良好に保つことが重要です。 また、防犯意識の高い習慣を日常に取り入れることで、犯罪の抑止力となります。ちょっとした習慣の積み重ねが、自宅の安心を作り出します。そのためには、家族全員が協力し合い、防犯意識を持ち続ける必要があります。

外周の防犯対策

家の周囲を防犯しやすくするためには、まず外周の環境整備が大切です。高すぎるフェンスや植木は、隠れ場所や侵入しやすいポイントとなるため、適切な高さに維持し、目隠しではなく監視しやすい高さに調整しましょう。フェンスは鉄やコンクリート製を選び、簡単に越えられない工夫を施すことも有効です。 また、防犯カメラやライトの設置も推奨されます。夜間に動作するセンサー付き照明や、死角をなくすためのカメラの設置は、不審者にとって警戒心を持たせる効果があります。これらの機器は、自治体や警察のホームページでも推奨されており、設置場所や設置方法についても詳しく説明されています。 さらに、窓や出入口の施錠状況を定期的に確認し、鍵の管理を徹底しましょう。施錠の甘さや非常口の扉の開放状態を見過ごさず、日頃から点検を行うことが重要です。外周の防犯は、施策を複合的に組み合わせることで、より強固な守りを作ることができます。

日常的な防犯チェックと習慣

家族全員で行う日常の防犯チェックは、習慣化することが極めて重要です。例えば、帰宅時や外出前には、すべての窓やドアが施錠されているかを必ず確認します。外出時には、郵便や新聞の配達をスタッフに依頼し、不在時にも不審物や不審者の気配に気づけるようにしましょう。 また、定期的に庭や玄関周りの状況を点検し、植物の剪定や掃除を行うことで、見通しの良い環境を保つことができます。これにより、不審者が隠れる場所や出入りの痕跡を見逃さないようにします。 さらに、子どもや家族にも防犯意識を浸透させることが大切です。例えば、「絶対に部屋の窓を開けっぱなしにしない」「夜はライトを点けておく」などのルールを共有しましょう。こうした小さな積み重ねが、犯罪抑止に貢献します。 また、怪しい人物や不審な動きに気づいたら、すぐに警察に通報する習慣も身につけておきたいところです。常に周囲に目を配ることで、自分たちの安全を守る意識が自然と高まっていきます。

総合的な防犯意識の向上

家庭だけでなく、地域全体の防犯意識を高めることも、犯罪の予防に非常に効果的です。自治会や地域の防犯パトロールに参加することで、協力して安全な環境づくりを進められます。次に挙げるポイントを実践し、総合的な防犯意識を向上させてみましょう。 まずは、情報共有の徹底です。地域の掲示板や防犯情報サイトを利用し、怪しい人物や不審な活動を共有します。情報を隠さずにオープンにすることで、犯罪者の行動を抑止できます。 次に、防犯意識を啓発する教育活動も有効です。子どもや高齢者向けの講習会や勉強会を開催し、防犯の基本や対策を理解させます。これにより、家庭だけでなく地域全体が危機管理の意識を持つことになり、犯罪のターゲットになりにくい環境ができます。 さらに、防犯フィルムの導入や施錠の徹底、防犯カメラの設置など具体的な対策を複合的に行うことが推奨されます。警察や自治体もこれらの対策を推奨しており、協力することで防犯効果を高められます。 最後に、地域のつながりやコミュニケーションを大切にし、困っている人や異変に気づいたらすぐに声をかけあうことが、総合的な防犯意識の向上につながります。常に身近な人と情報や意識を共有し、安心して暮らせる地域づくりを目指しましょう。

前の記事へ

« 防犯アプリ普及のメリットと今後の必要性次の記事へ

窓ガラスのこじ破りに効果的な防犯対策 »